中国化学産業を取り巻く状況と方向性を踏まえれば、日本企業にとっては、中国産の余剰製品によるグローバルでの低価格攻勢・海外輸出は各国政府の阻害があれど、今後も続くという前提を持つことが大切な状況。その上で、価格競争力を磨き、コモディティ品で勝負ができる体制を築くか、技術を磨き更なるハイエンド領域に染み出していくか大胆な方向性へのシフトが期待される。

日系化学企業の低PBRの現状と提言

By 三輪 政樹

日系化学企業は欧米勢と比較しPBRが低迷。高PBR企業の事例から改善の方向性を抽出

「各要素の自社の充足度を今一度見つめ直し、改善すべき要素の充足に向けた具体施策の策定・実行状況の棚卸することをお勧めする。」

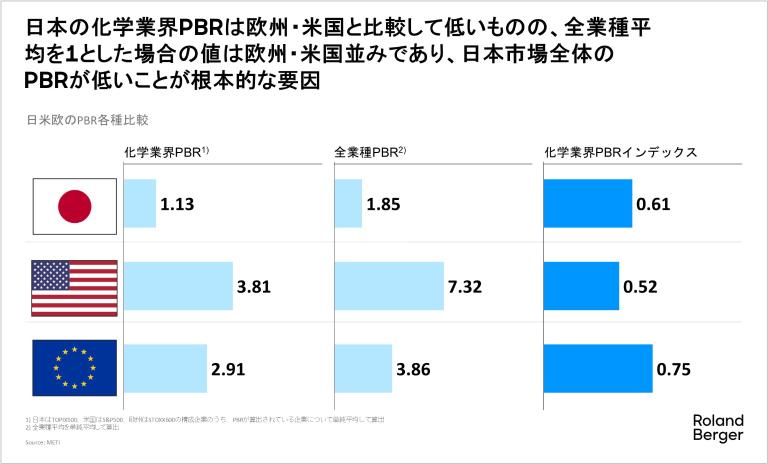

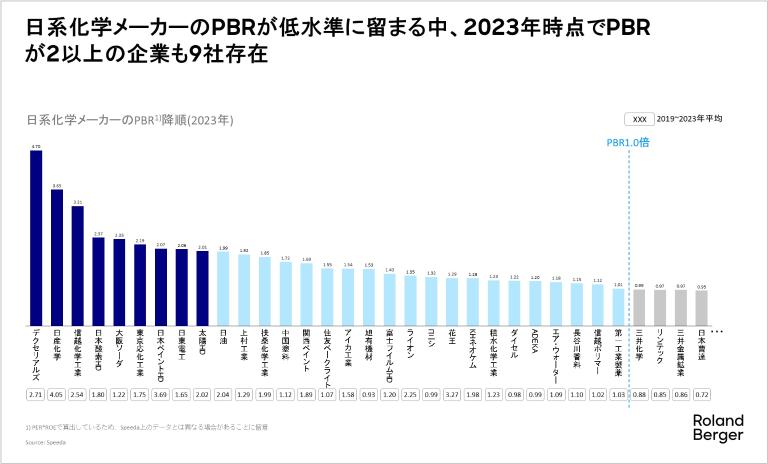

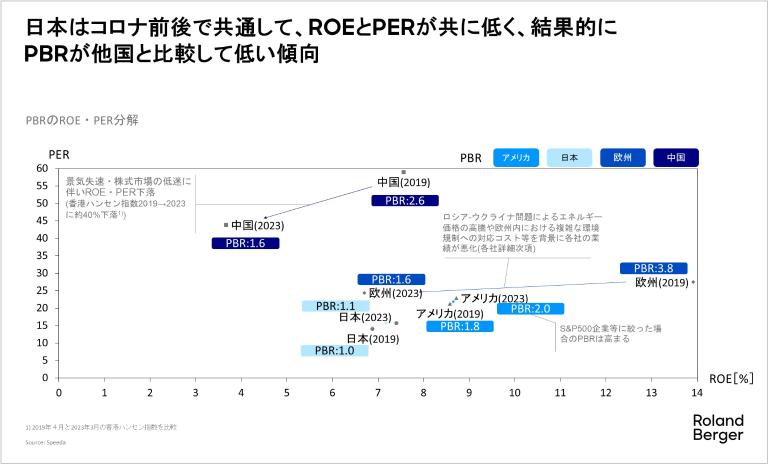

日本の化学業界においては、一部の企業が高PBRを実現する一方、1倍を切る低位に留まっている企業も多いのが現状である。業界全体では平均1.1倍となり、アメリカ(2.0倍)や欧州(1.6倍)、中国(1.6倍)と比較して見劣りしている(2023年時点)。

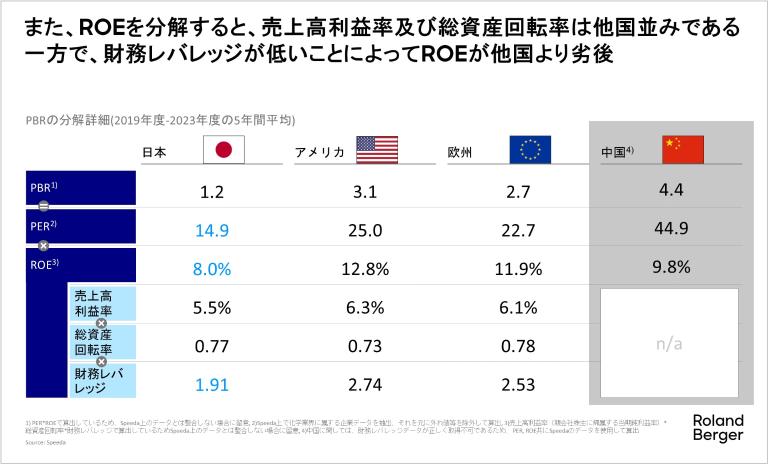

PBRを要素別に分解し比較した場合、日系企業はPER、ROEともに海外勢よりも劣っており、この傾向は経年で比較しても変化していない。

高PBRの実現に必要な施策を、国内企業の成功事例を紐解くことで探っていくと、以下の3点を順に養い、積み上げていくことが重要である。

- 技術トレンドの卓越した目利き力

- 適切な事業ポートフォリオの構築力

- 進出事業における高シェア・高収益性の確立

自社はこれら要素をすべて満たせているのか、あるいは、一部には強みを持つも同時に改善余地を抱える部分も存在するのか。各要素の自社の充足度を今一度見つめ直し、改善すべき要素の充足に向けた具体施策の策定・実行状況の棚卸することをお勧めする。

日系化学企業のPBRの現状

化学業界において、日系大手企業はPBRが欧州・米国企業と比較し低迷しており、これは直近に限らず近年一貫して見られる傾向である。外部要因として、周辺国からの安価な製品流入、ウクライナ戦争、為替や石油価格の変動等が挙げられるが、これらは欧米企業にも共通していることを踏まえると、日系企業における内部要因にも目を向けてみる必要がある。

業種の視野を広げて見ると、日米欧各々における化学業界に限らない全業種のPBR平均を1とした場合の化学企業の数値は、日系化学企業も欧米企業並みの水準を示す。

これは、PBRの低さが、大部分が化学業界特有の事情に起因するとは限らず、むしろ日本の他の製造業にも当てはまり得る構造的な要因によりもたらされていることを示している。

PBRの要素分解から示唆される課題

周知のとおり、PBRはPERとROEを掛け合わせたものである。コロナ禍前後の時系列で日米欧中の化学企業を比較してみると、日系企業のPBR低迷は、PER、ROE双方の低さがもたらしていた。

中国は景気失速による株式市場全体の低迷により、化学業界の株価も他業種同様に低下傾向であること、欧州はウクライナ戦争によるエネルギー価格の高騰や欧州内での複雑な環境規制への対応コスト増による純利益率低下していること、といったネガティブ要素があるにも関わらず、これら地域と比較し、2019年、23年ともに、PER、ROE双方において日系企業が最も低い。

さらにROEを売上高利益率、総資産回転率、財務レバレッジに分解して欧米と比較すると、日系企業は売上高利益率が最も低く、それ以上に財務レバレッジが際立って低い。

このことは、適切な投資を大胆に行えていないことが、既存事業の利益率の低さに直結していることを示している。また、その結果、成長性への期待の低さ(PER)にも繋がっている。

高PBR企業の取り組みを踏まえた提言

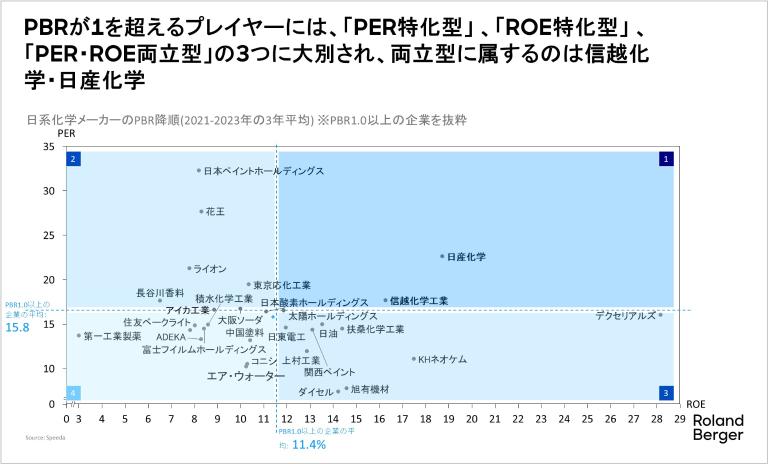

上述の状況の中でも、PBRが2以上の企業は9社存在しており(2023年度)、これらの中でも、PER、ROEともに高い数値を残せている企業は注目に値する。

具体的には、PBR1以上の企業のPER、ROEそれぞれの平均値をともに明確に上回っている企業として、信越化学工業、日産化学2社が該当する。

これら企業が株式市場からの高い評価を得られている要因は、大きく以下の3つである。

- 「技術トレンドの卓越した目利き力」

- 迅速な意思決定力、実行力を通じた「適切な事業ポートフォリオの構築力」

- 高い研究開発力とコスト削減努力を通じた「進出事業における高シェア・高収益性の確立」

「①技術トレンドの卓越した目利き力」は、適切な意思決定の土台となるものであり欠かせない。日産化学では、従業員を営業部門と開発部門の間で意識的に配置転換させることで、研究開発戦略に顧客の声が反映される環境を整えている。また、信越化学工業では、経営幹部や経営企画のメンバーが積極的に顧客に会うことでニーズを汲み取ることを重視している。いずれのケースも、社内会議資料上の表面的な顧客の要望に留まらず、普段接しているからこそ得られる、まだ顧客が言語化できていないニーズまで汲み取れていることが重要である。

その上で、目利き力で得られた技術トレンド知見を活用した、「②適切な事業ポートフォリオの構築力」が重要である。そのためにはまず組織が得た技術トレンド知見が経営陣の意思決定に迅速に活用される仕組みの構築が重要だ。経営陣が直接知見を蓄積している信越化学工業はわかりやすいが、日産化学の場合も、自身も営業部門と開発部門を経験してきた経営幹部がハブとなって現場が得た知見を経営陣に共有し、経営判断への昇華させている。両社ともこうしていた技術トレンドの知見に基づき、経営陣が大胆な意思決定を迅速に行っている。信越化学工業のシリコンウエハーへの先行投資や日産化学の汎用品事業からの撤退という経営判断は、今日の両社の高業績の礎となっている。

適切な意思決定により、成長性・収益性の高い分野への大胆な投資を行いながら、「③進出事業における高シェア・高収益性の確立」のために、積極的な研究開発投資とコスト削減を平時から継続している。先述2社の研究開発費は業界平均を大きく上回っている。また例えば信越化学工業で塩化ビニル事業を手掛ける米国子会社では、汎用用途が多い領域で競合にコスト協競争力で打ち勝つため、売上約3000億円規模に対し人員を500名強に抑えるなど、徹底的な人員効率化を行っている。

以上のように、顧客の要望を捉え、その知見を迅速に経営判断に昇華させて大胆に投資を行う仕組みを築き上げたうえで、高成長・高収益市場にて継続的・積極的な研究開発とコスト削減によりトップポジションを確立していることが、高PBR企業の共通点である。

これら要素のうち、一部には強みを持つも、同時に改善余地を抱える企業も多い。各要素の自社の充足度はいかほどか、点検されてみることをお勧めする。